晩成型? とうかぶ東鑑雪魔縁 新橋振り返り(2025.7 新橋演舞場)

「江戸千穐楽おめでとうございます

二作めの難しさ、若い役者さんたちにとっての芝居をすること自体の難しさを感じた月初から、刻々と変わる進化を見るようなひと月でした

上様の真意を本当に引き出すまでのひと月だったかもしれない

好きな役になりましたよ、実朝公。」

Twitter(X)から

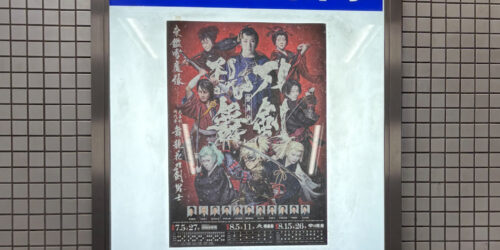

刀剣乱舞歌舞伎の2作目「東鑑雪魔縁」(+ 大喜利所作事 舞競花刀剣男士)が7月新橋演舞場で上演されました。この後、博多、京都での上演を控えております。

だいぶ見ました。何度でも見たいというよりはおなか一杯にならなくて、かな。たまにこういう作品があります。まだやれる、まだよくなる。って東京の楽日を迎えてよそで次の月を見たら、なんだよ、いいじゃねえかよ、ってなるんだよ、知ってらあ。

ワシは博多・京都の皆様の便りを見ながら余生をおくりますので是非見届けてください。

※ネタバレしかありません。自主防衛をお願いします。それとすごく長いです。これは15年後に全部忘れてる自分のために書くのだ。あと、歌舞伎しか知らないですごめんなさい。

東鑑雪魔縁

「新作歌舞伎刀剣乱舞」から 新作が取れて「歌舞伎刀剣乱舞」となりました。タイトルから取れたとて新作歌舞伎には違いないはずですが。”ご存じ歌舞伎刀剣乱舞”というところでしょうか。

演目もそれ以外も観る側が慣れたであろうことを前提とし、前回の反省も考慮した2回目フォーマットと感じました。

前回は押彦さん武彦さんによる会場での前説があって、歌舞伎では普通はカーテンコールがないけど、もしあったら写真撮影あり大向こうありということにしましょうって、その公演でのレギュレーションを定めてから始まりました。今回はそういうのなしです。そういうもんと言う前提。

筋もいつのまにか刀剣男士が北条政子の側に召し抱えられてるという、多分前みたいに年長組が上手くやったんだろうな、こまけぇこたぁいいんだよモード。削ったんですかねえ。

時間遡行軍は今回は開演前に既成事実的に各階に現れてグリーティングし、本編では1階席への出没のみとなりました。

いまちょっと思ったけど、前回は本編中に上の階に遡行軍が出たり、盆の上の回る大きな立体的造形、せりあがりの際の螺旋のような効果など3Dを活かした演出が多数あって現地はとても面白かったのですが、これはシネマでは十分にはわからなかったんですよね

今回の芝居の大道具で垂直と奥行きを活かしたのは大階段です。あとは、お寺の庭と、本堂、座敷、神社の周り。それと本丸か。これらは割と普通に見えます。

他の劇場でもできる、シネマでも伝わるってなると今回みたいになるのかなあ。

実朝の居室は上から見ると印象が変わります。

一階前方だと、床が見えないので古典とあまり変わらなくなりますが、少し上で見ると黒い床の上に離れ小島みたいにぽつんと居室がある。

将軍の身でありながら上手の隅っこに引きこもってる感じが強くします

あと、階段も席が上手か下手かでかなり印象が違う。比較的下手側から見た方が迫力出る気がする。

斜めのチカラ。

今回は芝居パートに義太夫(竹本)がありません

あれが入ると有無を言わさず歌舞伎で殴ってくる感じになる。慣れている人は語りをガイドとしながら見られますが、普通は何言ってるかわからない度が上がるでしょうね。

それと、踊らない。

その辺は全部大喜利所作事にもっていっちゃいました。

それで芝居の中で見慣れないわからなさが入ってくる度は減っていると思われます。

立ち回りも、ゆっくりの立ち回りではなく、新歌舞伎的乱戦とアップデートされた所作ダテや群舞風の振りをひと続きで見せる形で、一応の歌舞伎味がありながら今風のスピードとまとまりを感じます。増えた坊ちゃんと一緒に歌舞伎のお弟子さんも座組に増えててその辺も構成に影響したのかな。

前回は全体的に色々と馬鹿力でねじ込んだものが、わけがわからないながら急に飛び出てくるのが面白かったところもあったんですが、今回はそれに比べると整然とした印象です。

ちゃんと仕切られた箱に入ったお弁当。

歌舞伎のいい所詰め込んでくれたんだなって感想も見かけるのですが

そう、なの?歌舞伎っぽいとこ減ってるけどな、って釈然としない私。

7月にみたもののとこで書きましたが、古典古典したものの介入を外したら印象が普通の演劇になった。

女声の現代的な主題歌も付いてそれもいまっぽい演劇の印象になりました。

歴史上の人物が話しているときは古風ですが、それくらいだと歌舞伎民には日常会話レベルなので特に歌舞伎風に感じられません。

あれ?それはこっちの感覚がおかしいか笑

形式で殴るのが減った分人間に比重がかかっていたと思われます。特に二役陣の行ったり戻ったりがヘビーでした。

一度宗近が仙人団子のくだりで「その前に早ごしらえをいたそう」(正しくは腹ごしらえ)って間違えてて、真っ先にはける陸奥守と加州を見ながら、本当のこと言っちゃってる…ってなりました。

お芝居は難産が伺われます。

この上演だけで政子と公暁と実朝の関係が見えるか?

例えば楽しく暮らしていたもののどろどろの末、若君は仏門へ、実朝は将軍に。これに1時間くらいかけてくれれば多分痛みがわかる。菊之助(改め菊五郎)だったら入れたかもしれんな。(はい、5時間コース)

むっちゃん向けの説明はありますけど、頭でわかるのと実感としてわかるのは別だなと。

そこを繋げる為、無茶苦茶頑張ってるのが実朝です。

実朝の芝居が膝丸や倩子姫といった若い方々の芝居を引き出すことにもなったと思います。

初日近くに見た時には正直なところ前作より平板と思いました。

しかし後半日程の進化がめざましく、まず雪の日から実朝が亡くなるまでの一連がとてもよくなりました。

宿命を知りながら「むつのはな」を愛でる実朝の風雅を知る人柄が垣間見える。

今回はお芝居の間は義太夫もなしですが、他の唄もなくて(テーマソングは別として)、実朝の行列で独吟が入ってくるくらいです。その唄が良い。

歩みを進める実朝の口にしない心と思えてしみるようです。

ふりしきる花にたとえむ白雪と同じさだめか分かねども

わきて言はれぬ世の中に

心乱れてやるせなや

積もる思ひの行く末は

あとはかなくと消えゆらむ

(耳コピにて。違ったらご容赦)

大階段での実朝の堪えきれず溢れ出す想いの吐露は、この場面だけ段違いの感情を爆発させていて、

個人としての誰でもわかる想いゆえに愛しい。

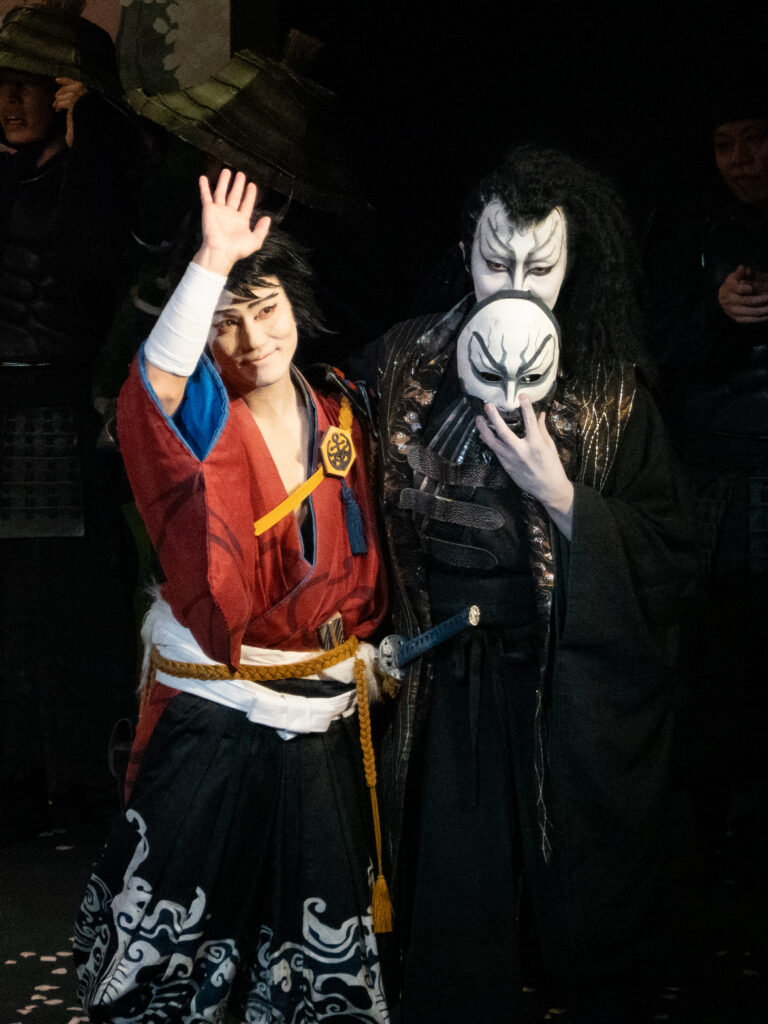

その後、髭切、膝丸に声をかけて、介錯を促しますが、幕の下りるぎりぎりのところで、何かが見えたかのように表情をゆるめて口元が動いたと思うや白い幕が降りる

。最後まで念が入っています。

(兄弟に声をかけるときに、刀に添える実朝公の手が、江戸千穐楽のスイッチング配信では顔に寄り過ぎて写りませんでした。ひと月のうちには刀のほうの膝丸にこどもの頭をぽんぽんするかのようにしている時がありました。千穐楽ではひとがたの膝丸の方を気遣っていたように見えましたがこれは博多京都ではどうしているか聞いてみたい所)

で、ここに見せ場が集中していると思っておりましたが、

楽日近くになって、私がそこまで数回見た中で初めて、膝丸と実朝の問答の最後に来る実朝の演説に拍手がきました。

拍手がきても良さそうなものと思いつつ、来ないか…と言うことが続いたので、やっと来たかと。

もしかしてやっぱりこの場面、見せ場だったんでは(←イヤ重要だから普通に考えて)

「とうかぶ短い間にすごく熟してしまう

先日雪の日が良くなったなと思っていたら

今日は膝丸実朝の問答が目に見えて良くなり起承転結が見える

姫の思い詰めた懇願がいとしく

公暁もぐっと大人になって

段違いによい芝居になってきました

来月見られる方が羨ましい」

Twitter(X)から

ここは、御浜御殿を思わせる、膝丸が実朝の本当の心に切り込んでいく場面です。

問答として、実朝の殻をひとつひとつ開けていくロジックが仕掛けられています。

はぐらかすようなそぶりだったものが、自分の思いを見抜いた膝丸を認めて対話し、兄に思いをはせ、兄のようになれない自分のことと母に対する屈折した思いを語り、ヒートアップし、兄が死んだいきさつ、血で血を洗う一族の歴史を厭う心、だから自分のまつりごとは!と、だんだん本当の自分の中味を明かしながら最高点に達して初めて拍手が来る。

この感情の動きが見えないと実朝がなんで急に演説をぶち上げてるのかわかりません。

初日近くはその場面場面の鍵をとりちがえていたか、はっきり見せていなかったのか、よくわからなかった。

それが、実朝が本心を見せない様子も、見せていくところもわかるようになってこの場全体に意味が感じられてきました。

実朝と膝丸の交流があったから、あの場で膝丸による運命の成就を実朝は選んだのだと思えます。

倩子姫の芝居も実朝に呼応するように深くなり、姫エスパーなの?膝丸そんなに簡単に教えていいの?から、ここまで懇願されれば明かさざるを得ないかというくらいになってきました。

膝丸の側は、

率直に突いてくるのが正義の諫言者でなく、真実を知りたいだけの態度なのが、刀らしい感じになりました。前作の宗近に通ずるものがあります。間が的確になり、丁重ながらぶしつけな実直さが出たのは良いと思う。

ただ、元の主の志を理解したという表現が唐突に思えたのでもうひとつなにか要るのかも。

(和歌に関しては、何を汲み取ったのか、高度すぎて私にはわかりませんが二人で通じてれば良いです。)

※博多で変わったとの書き込みを見たので新橋のを忘れないように書いておきます。膝丸は尋ねたいことがある、なぜ遊興に耽っているのか?の後に周りの人、特に尼御台の心を悩ませているのがわからない実朝公ではないでしょう?ということを言ってました。また髭切に尋ねられたときは、”実朝公は思った以上に思慮深いお方でした”ということを言ってました。ここに手を入れるのは、まあ、わかる。(2025/8/5 追記)

鷹之資の公暁は最後の最後にメリハリがつきました。

少し子どもっぽい感じがしていたんですよ。名もなき僧の引っ込みだけ一気に大人になるような。

千穐楽近くでは一応の分別ある雰囲気から、本堂では威厳あるセリフ、と、形がついてきました。

(大ちゃんのセリフでは、まがいなりにも…は日本語が違うんじゃないかと思った。)

尼御台役雪之丞は安定で周りの出来上がりを待った感じです。喜多村緑郎丈がご出演なら北条の物語がもっとあったのかもしれませんね。代役で北条義時を務めた喜多村一朗は国立劇場の研修生出身で新派に移籍された方。お髭の似合うハンサムで強そうな義時です。

ちょっと掴みかねているのが羅刹微塵。

この物語の中で虐げられた民の話が冒頭でしか出てこないので見てるうちに成り立ちを忘れて怪人で終わってしまう

みじんくんは頑張っている(物理)

男士皆と手合わせした後全員でやっと倒されるくらい頑張っている

でもあまり大きな敵に見えない。本人が物理的に届く所で戦ってるからじゃないだろうか。

遠くでも力が届くとか為政者の側に何か影響を及ぼしてるとかの表現はなくて、直接いやな感じの番狂せをしてくるだけですものね。

極論を言うと(怒られるー)三日月がお面でみじんくんがお面なしの隈取でも良かったくらいに、この役の拡がりが見たかったなあ

袴の裾と袖を非対称に片方だけ絞っているデザインで、刀も元々の本性である古木の剣と人々の血に染まった剣を持っている(イヤホンうろ覚え情報)

木の方は片刃で、もう一振りは両刃です。

古木の精霊だから鬼丸では倒せないんですかね。

しんいのほむらのしんいは多分「瞋恚」。書けませんね。

怪人二十面相状態で消えたので次違う感じで出てきてぶっ返ったら羅刹でしたーとかやってほしいな(言うのはタダ)

あ、要所要所に闇から出てくるとき本当に見えないのはすごいです。そこはすごい。

刀剣の座組

松也の三日月宗近、莟玉の髭切、吉太朗の膝丸はステイ

右近の小狐丸はお休み(三日月宗近と小狐丸のコンビ、良かったのですけどね)

鷹之資の同田貫、雪之丞の小烏丸は二役のため後方支援

新規加入組は獅童の鬼丸国綱、歌昇の陸奥守吉行、左近の加州清光。この計八振が出てきます。

獅童はひと役。歌昇、左近はがっつり二役。

梅玉が審神者として声で力を添えています。

※家については元々書いてませんでしたが、そういえば前回のときに座組のことを書いたら結構アクセスあったんで読む人もあるかと思い直し書き足しました。新加入の三振りは歌舞伎の家の方です。前回出演者については別の記事「とうかぶの座組のこと」https://jidaigeki-or-so.jp/gottalog/archives/228 をご覧ください。

鬼丸国綱/獅童

獅童は時代劇や新作の片目キャラも多いのですが隠しているのが左目なのは珍しいです

この人は寧ろ軽くない所にニンがあるんじゃないかと思っていて、こういう役は合うと思う。

ただあんまりキャラがはっきりしなくて、北条との関係にもうちょっと説明があってもよかった。政子の夢枕に自分で立つくらいのことをやってもよかったんじゃないかなあ。

獅童は三代目中村時蔵の孫にあたります。三代目時蔵は萬屋錦之助の父。また三代目の孫、曾孫に当たる役者さんは多く小川姓で、詳しくは検索。獅童の父は歌舞伎役者を廃業しており当代は真ん中に立つために映画、テレビでの実績を作った。「あらしのよるに」や、超歌舞伎といった新作を生み出し、松也にとってのロールモデルとなった…というようなことはインタビューなどで語られているとおりです。獅童なくしてとうかぶはなかったかもしれない。

陸奥守吉行/歌昇

歌昇の陸奥守は当たり役になりましたねー。片頬で笑うとシニカルな雰囲気が出るのが、明るい中によぎる翳りに似合っています。ええ男じゃ。

土佐弁に短筒で人懐っこさ全開というわかりやすさ。銃口を吹き視線を流す自覚なきキザさ。

立ち回りも、弾むような動きで、滑らかで軸の安定した踊りの持ち味がそのまま活きていて飽きません。見ていて楽しい。

歌昇は先ほど書いた小川家の人で、三代目時蔵から数えて曾孫。当代中村又五郎の長男。屋号播磨屋の経緯については検索してください←歌舞伎系図沼への案内

前名は四代目種太郎。子役から出ており古典の場数で言えば今回の男士の中では最多でしょうが、同年代の人達と並びの1人みたいなものが多い。

吉右衛門劇団の側で元はあまり菊之助(現八代目菊五郎)や松也と接点がなかったと思いますが、菊之助の新作の家を超えたキャスティングや、なんといっても浅草歌舞伎が接点を作った。陸奥守と実朝の両面を最大活用できたのも松也が色々な面を知っていてのことでしょう。あんなに行ったり戻ったりしてるのに本人がそんなに大変じゃないと言ってるのも面白いですw。

今年は歌舞伎ではない演劇の演出を初めてなさってました。いずれは歌昇作の歌舞伎も見たい。

加州清光/左近

左近は講談シリーズを除くと新作は初めてだそうで、初々しくも舞台度胸というか客席下り度胸のある所を見せていました。

そして加州無茶苦茶かわいく出来上がってるのに声がちょっと低いギャップ。後半、伸びのある声になってきて、ぶっきらぼうでなく内側から出る心情が見えました。

爪紅や耳飾りなど早替わりには不利そうなものもちゃんと身につけていてイメージ崩さない工夫なんでしょうね。

左近は当代松緑の子。二代目松緑の曾孫になります。(この二代目松緑の兄弟が十一代目團十郎、初代白鸚で以下、系図沼案件。)

二代目松緑は六代目菊五郎の教えを受け、子の辰之助(松緑の父)が早逝したため、今の松緑は七代目菊五郎のもとで修行してきました。松也にとっては松緑は劇団の兄貴分かつ親の師匠筋。左近が子役の頃は松也が手を引くような演目もあり、小さな頃から知っている間柄です。任せられる預け先というところでは。

松緑の名前には立役の力強い役のイメージがありますが、現時点では左近にそこまでの線の太さはなく本人希望で女形も修行。ありがとう左近ちゃん女形をやってくれて。

脱線しますが、配信で言ってた左近ちゃんが権左と助十でゲラだと自覚したというその役を昔松也くんもやってまして、左近ちゃんがやったとき、お化粧が昔の松也くんそっくりでした。当時菊五郎劇団で松也がやっていたような役(若い娘さんなど)の幾らかが左近に回るのかもと思うにつけ、こんなかわいい女形が、屈強な立役に育ってしまうかもしれないのやで、いま見とけよと自分に言い聞かせています。

髭切/莟玉

まるるにお団子食べさせようと考えた時点で勝利。

公暁が倒れた後の髭切のかくなる上はの覚悟と行動が良かったです。ふわふわの兄者がアサシンになったときの鋭さ。

(未来世より来たりしマジックテープをバリバリっ、ポイッ、の所が好き。配信だと聞こえませんが、劇場ではしっかり剥がし音が聞こえる)

膝丸/吉太朗

実朝とともに責任重大な役割です。

兄との関係は前作で見えていますが、源氏の刀という図式を踏まえてお客の側に膝丸への思い入れが生まれないとこの演目は光らないんじゃないか。

吉っちゃんは立役での長いお芝居や新歌舞伎風の台詞のやり取りなど体験があまりないのではないかと思いますが

怖いはずの無言の間を我慢してためてためての「とは申せども」が良くなって拍手です。

「兄者待ってくだされ!」の悲痛な響きも耳に残ります。

どーぉぉしても大きな階段を作りたいまってぃーと、この階段ならぜひという殺陣師まつ虫くんの師弟連携により階段落ちまでご担当。つつがなくつとめられますよう。

三日月宗近/松也

歌舞伎本丸の先達(せんだち)という言葉が位置付けをよく表していて好きです

ステージの照明がロイヤルブルーに変わり、一斉に花道を指し示して集まり紙吹雪が青く染まる中

すっぽんから上がってくる

あの、バッと光が統制されて動くのがたまりません

三日月の衣裳の袖の遠心力と大きな剣の軌跡もよい。

…本人のこと何も書いてないですねははははは

小烏丸/雪之丞

同田貫に比べるとそこまで戦いたくなさそうなので、任務外でお忙しいのに駆り出して申し訳ない気分になります

たびたびのお出ましで、複数回見てるのに、えっ出てきた、そうか出るんだっけここってだいたい驚いてた

同田貫正国/鷹之資

せっかく暴れられると思ったのに後方支援を申しつけられ行儀よくはけていく

ええ子や

次こそ暴れさせてあげたい

馬も居るですと?それも見たい

大ちゃんの早替わりは前回で見慣れたのか、あっ、お出ましですね、お疲れ様ですぅみたいな気分

小烏丸と同じタイミングなのになんでだろ

大喜利所作事 舞競花刀剣男士

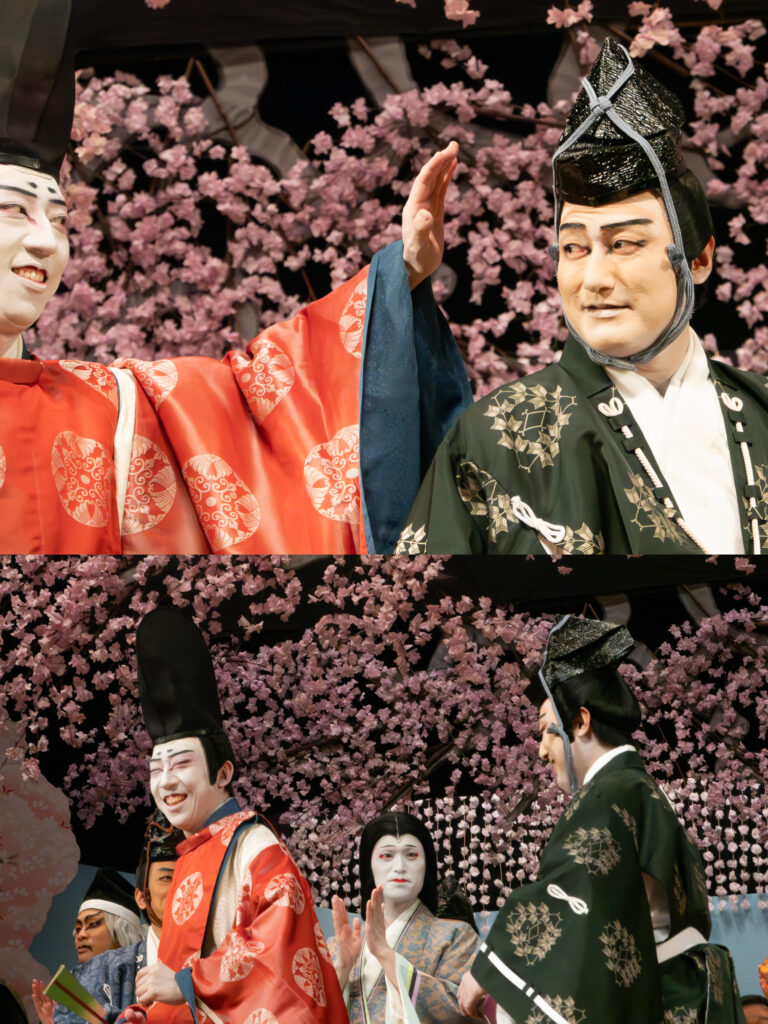

狂言の終幕の後、押彦武彦の案内を挟み幕間なしで、歌舞伎本丸での鎮魂の宴というていでの大喜利所作事があります。芝居とこれと合わせ技で完成ですね。

1曲だけかと思ってたらたくさんあって驚きました

三番叟と四季の踊りと最後に八振りの名乗りと総踊り

幕見があったら通うやつだわ

演奏は、向かって右から藤舎推峰さんの笛、中井智弥さんたちの箏と、真ん中に長唄(杵屋勝四郎さんなど)、下手に義太夫と長須与佳さんの琵琶・尺八、黒御簾に菊五郎劇団鳴物と笛という何でも弾ける体制。

(私の鳴物的贔屓は望月太左久さんですが、黒御簾の中なので何を打ってるかはわかりませんw

存在することがわかるカーテンコールありがたし)

まず髭切・膝丸による三番叟。

始まりに似つかわしい踊りです。

三番叟ですが刀剣を持った剣舞で、三番叟の歌詞と刀にちなむ歌詞がまざります。

(おーさえおーさえ悦び有りや…この刀、他へはやらじとぞ思う という具合)

本当は長い曲ですが、いいくらいの長さになっていて兄弟の息の合ったところも見られてよい。

最後に「千秋楽には民を撫で」の高砂のフレーズが入ってくるのが歌舞伎興行や高砂屋を意識しているようでもありちょっとうれしい。

以降春夏秋冬の演目が続きます。

春は男伊達。三日月宗近に男伊達の取り合わせは不思議。春雨と月には、春雨じゃ濡れて参ろう、の月様もチラと思い出します。(幕末の刀達と会わせるとややこしいことになりますねw)

助六のように、傘をすぼめて差し下駄をガッガッと鳴らしながら出てくるあの感じが難しそうでした。今後もやることはなさそうなので貴重と言えば貴重。

以前の主を想って涙の振りはしっとりというより、泣いてるこどもみたいになってるのが松也くんの踊りらしいところで。

なんでこの趣向にしたんだろうなあ…まあいいかちょっと上手くなった気ぃするし、で、ひと月過ぎてしまったw

「ほんの真似事丹前六方」の箱割でだいぶ派手に着物の裾が開くのですが(安心してください履いてますだけど)

配信のアーカイブではさっとカメラを上半身アップにしてました。配慮でしょうか。ならば引きで映したらいいのに。そこで足が映らないと意味ないよー

詞のヒアリングについては→とうかぶ宗近殿の男伊達(勝手解釈的なもの)

夏は浴衣で夏祭の趣向

浅草歌舞伎でのどんつくを思い出します。グレイテストカショーマン。やんややんやー。

まずは打刀のみなさんのご当地の踊りを披露、踊らない人たちは縁台に腰掛けてお話に興じている体です。皆、自分の刀紋をつけたうちわを持っていて、話に夢中のように見せながら自分の出番にはうちわを帯に挿してちゃんと間に合うように出ていくのが役者らしい。

しょっぱなは陸奥守で、よさこい節。1番は普通のよさこい節をやわらかく踊ります。2番は陸奥守の歌詞になっていて本人仕様の踊り。バックに鳴子を持った加州と同田貫が付いて盛り上げ。陸奥守の所作板を踏み鳴らす音と一緒に思い出されます。足が心配になるくらいの音がしてましたが、配信だと生音を絞ってるのか全然聞こえませんね。

二番手の同田貫は、まさかのおてもやんで、すごいギャップ。面をつけて女形の踊りです。顔見せてくれてもいいのに。浴衣に着替えてきた宗近をはじめ年長のみなさんも面をつけてお酌に参って候。

三番手は加州清光で、加賀のハイヤ節。加賀の代表的民謡は山中節な気がするけど祭っぽくはないですからね。振りは手ぬぐいを使ったもので、そこは温泉を意識したものかもしれない。

その後皆さんでの踊りがあって転換。踊りが終わった後、風のような速さで縁台を片付ける黒衣の皆さんがすごい。シルエットが癖になります。

秋は平家物語に想を採り、源氏の若武者那須与一と平家の女官玉虫の数奇な邂逅を平家の重宝小烏丸が昔に思いを馳せつつ踊る趣向です。

玉虫殿に小烏丸が、那須与一に三日月宗近が扮し、語りにのせて当て振り。宗近は馬を駆り弓を射る。こういうのは松也得意な様子。

語りは玉虫パートを琵琶を弾きながら長須さんが、那須与一パートを義太夫が受け持っての掛け合い。「南無八幡大菩薩あれなる的を射させたまえ」のところだけユニゾンになる。双方の思いでしょうか。

「切って放てばあやまたず」花道で弓を構えた与一と舞台上の扇の的が一直線に見えて、放った、扇が舞った、と見えた花外からの景色が良かった。

ここでは陸の源氏が花道側、沖の平家が舞台側。これが役者の動きでぐるぐると入れ替わり、大海原をカメラが回り込むような効果。そして二人が交差した後完全に海と陸が逆転して玉虫殿の小烏丸はすっぽんから消えてゆく。ドラマティック。

冬は石橋のアレンジで獅子の曲

獅子にゆかりの牡丹の花を手にした時間遡行軍と、長い白毛のかつらをつけた鬼丸国綱が対峙しながら花道に登場。

花を持った敵方は普通花四天(はなよてん)と呼びますが、これは何?花時間遡行軍?

4人の花遡行さん(いま適当に命名)たちと足拍子をそろえながら(これ揃えるの大変そう)応戦をしていると、赤頭の獅子(精四郎、蔦之助)が加勢に現れ、花遡行さん敗退

そしてお待ちかねの毛振りに三名で突入

短いと30回くらい、長い時で150回くらい。

数えてないで踊りを見ろやというお叱りはもっともですが、あまりにも長かったんで、よーし次回は数えてみようって数えました。

こんなに長いと、まだかなぁって思いがチラチラよぎるので、もうちょっと見たいなくらいで切り上げがいいんじゃなかろうか。

ラストは各刀の近侍曲で一振りずつの踊りがあり、「時を超えて」の曲に載せて総踊りとなります。

ぐっと低いポジションを任される同田貫がさすが。

同じ振りになる所でも同田貫の直球と陸奥守の弾む動きで差が出て面白いです。

三日月宗近と鬼丸国綱は…ポプテピピック…なんでもないです

途中宗近殿ソロパートあり。先達たるもの舞わなければな(先入観)。

最後に八振り綺麗に並び暗転して刀に戻る。

最後の最後の日にやっと、あれこの並びは…と気づきました。(もうちょい暗転短くなるといいけど、爆速でお刀を出すわけにもいかないか。)

そしてお馴染みのカーテンコールとお写真カオスがあって刀剣男士からのアナウンスで終了。

今回は1作目のときより、アナウンスでどうだったかを尋ねられたお客さんが拍手で応えるレスポンスが多かった気がします。

前の時は席を立ってから聞こえてきた気がしますが、今回は席にいるうちに流れてたなあ。

千穐楽は桜や雪を上階の客席からも降らしていたので、花道にも積もっているのを拾おうとした人がいて「花道は舞台ですので触らないでください」って怒られが発生していました。地面から拾おう。

音楽の聞こえ方など

伝わるかどうか不明なんですが、新橋演舞場でマイクありの歌舞伎をやる時の音楽の独特の音の割れや違和感がなく、そこは前作より良くなりました

近作ですと朧の森のときの音(ツケとマイク越しの生竹本・生三味線・生歌・生バンド・セリフとSEの融合)がかなりの席ガチャで、音がしっくりくる場所に当たるのが貴重だったのに対し、今回はどの席も音的にハズレとは感じなかった。

ラストバトルで黒御簾で弾く合方とスペイン風の箏が重なるのは、ちとごちゃごちゃしましたが、それも下手(しもて)だとタイミングが合って聞こえました。

気になるのはそのくらいでした。

主題歌が生歌でなかったことは聞こえのコンディションという意味では幸いしたと思います。

お切符

先行抽選でチケットを買った方々に良い席が当たってたようです。真っ先に行動した人にちゃんといい席が当たるのは大変良い。

先行がどんな順番でいつあるかも早々と発表されてとても親切でした。

願わくば、その真っ先に行動する権利をもうちょっと広い分野に与えてくれないか。

今回歌舞伎をメインに見る人にはやや渋かった気配があります。

ブロックでがばっと割り当てじゃなく何か工夫がほしいですね。

グッズ

グッズやお弁当情報は随分遅くて、新橋お弁当予約なしは意外でした。管理が大変なのかな。

初日近くは演舞場以外に木挽町広場の在庫が潤沢で重宝しました。ブロマイドケースの新しいのが出なかったのでそこで売ってた前のを買い足しました。余ってたかぁ。

アクスタは使わないとわかったので買わず。受注ものも買わず。扇子が受注生産じゃなかったら買ってただろう。

ステッカーを家族への土産にしたら喜ばれました。

あと手拭いとクリアファイルとお団子買った。

ランダムは2個ずつで打ち止めにしました。際限がないからな。

うちわマグネットがおびただしくかぶっちゃう人をちらほら見ましたね。よぉまぜとおせー。

全部入りセット出せば売れると思うけどね。

(ゆーて、安兵衛が出るまで義士羊羹買う人とか聞いたことないんで(いたらすまぬ)、ランダムでも、出るまで引きたくなる要素が無ければ穏やかなもんなんでしょね。)

大向こう

私が見た日は半分以上大向こうさんがいる日でした。

はりまにゃーもおとわにゃーも聞いた。もしかして昼の方がいる?

尼御台様には白兎屋とかかったのに義時様にはイチロー!って掛かってました。(緑屋だそう)

全員極まる所で音羽屋だけ掛かるのはなんとなく違和感あります。大向こうさんが2,3人いればという所ですがハシゴしづらい日程でね。博多座はこういうときは強いのかもしれない。

開演前

梅玉さん審神者アナウンスは成功じゃないですかね。

するがよいって言われたらははぁーってなりますよね。

遡行軍グリ、大正解ですね。

グリ楽しいもんね(特撮脳)

着信音とお客様

携帯は数回見て一回鳴りました

これは、少ない

圧倒的な少なさ

演舞場の売店の袋はカサカサ鳴るやつなのにその音も少ない

観光客やお茶の間気分や携帯の電源わかんない層がいないのでしょう。

反面、だから席が埋まらないとも言えるかもしれない。

それで静寂が守れるならという思いと、でもなあ土日に空いてるのはなあという思いと入り乱れます。

待機列はあんなに長かったのに。不思議だあ。

もっと早く調子が上がって評判が立ってきてたらと思ったりもしますが、花形が新作を組み立てたり芝居をする体験の場としての意味が生まれてきていて、もしそれを続けさせてくれるなら晩成型歌舞伎も良いか。

冬の浅草キャンプで古典、夏のとうかぶキャンプで新作。ひと月ふた月、1年2年と時間をかけて挑み、育つならば。

(そしてここに復活狂言があって欲しい。国立劇場戻ってくれー)

博多と京都、盛況をお祈りいたします。

ここまで上がったんだもの必ずや新橋を超えるはず。