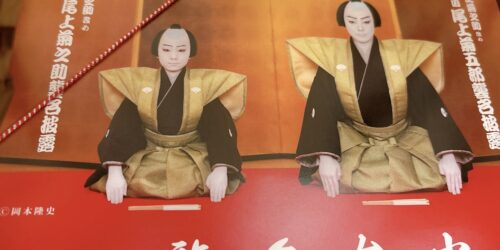

2025年7月にみたもの(鬼平、とうかぶ2など)

7月はスケジュール的にやらかしまして ハシゴできるだろうと思って、歌舞伎座昼、新橋夜で取ったんですよ そしたら歌舞伎座の終演 16:07、新橋の開演 16:00 よもやよもやだ で、どうしたかと言うと、紅葉狩を断念 他にもスケジュール的にやらかしがあって鑑賞教室が見られず ポンコツすぎる。反省。 今月特に考えたのは お客が持ってる知識をどこまで当たり前とするのか その踏み台なしでどこまで楽しめるかというようなことです。 あ、ネタバレがあります。 いつもはさほど気にしませんが 翌月以降も続く作品があるのでそこ……