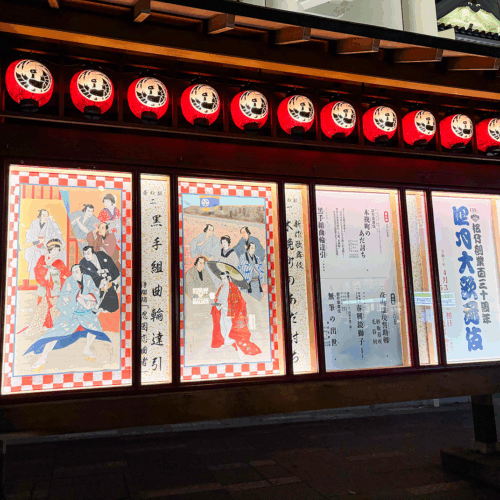

2025年6月に見たもの(ザ・カブキ、歌舞伎座菊五郎襲名など)

「6月に見て印象深きもの ・歌舞伎座芝浜の飲み会(なんとか家話にしか見えない) ・暫という無形の何かを背負う成田屋 ・小さい杉王 ・歌舞伎家話5周年。小道具の関さん(ナマ!) ・少女仮面で渦巻く紙吹雪を背負って出る松也と共に移動する扇風機 ・正しく忠臣蔵なバレエ ・土屋主税という演目自体」 以上X(Twitter)から 都度都度書いてたら常体敬体(だ・である、ですます)がごちゃごちゃです。ごめん。 歌舞伎座 5月に引き続き、菊五郎、菊之助の襲名公演 昼 元禄花見踊 明治に書かれたそうだが、曲が面白い。お馴染……