仇討、仇討、仇討、獅子、恩返し、マルコ、ワンダバ、たかのすけ(2025年4月に見たもの)

歌舞伎座と、イベント2つとコンサート。

[stoc]

もくじ

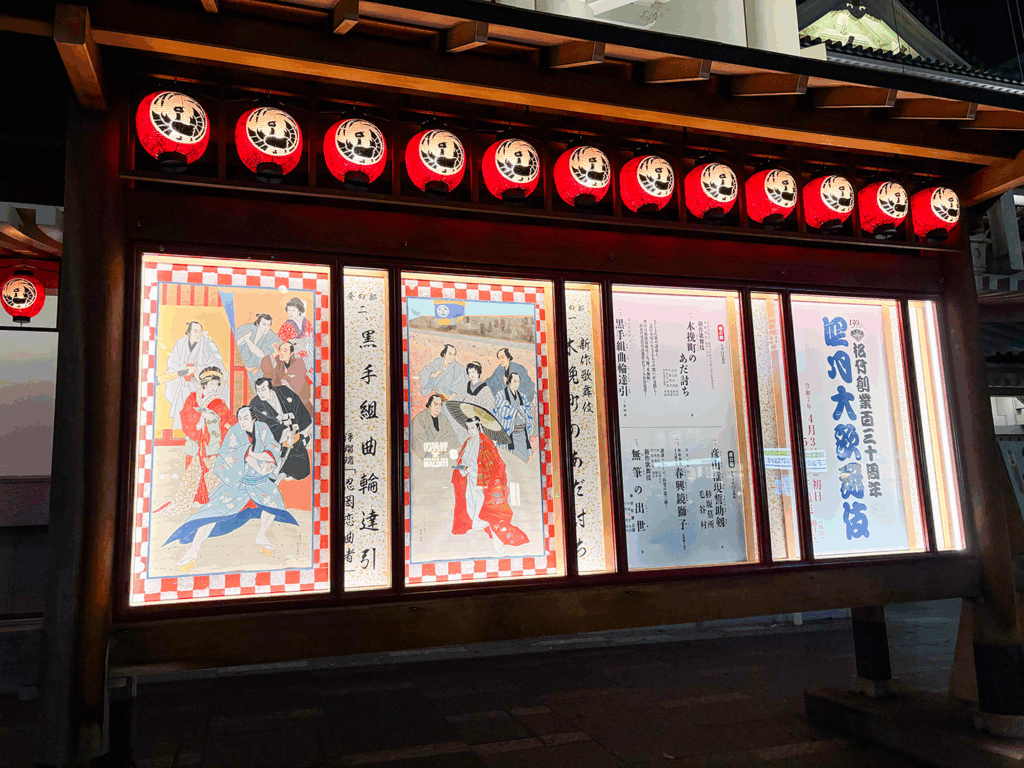

2025.4 歌舞伎座 四月大歌舞伎

朝から、仇討、仇討、仇討、獅子、仇を恩で返す、の構成です。

先月からこの仇討率。

あ、ネタバレあります。ご容赦。

昼

木挽町のあだ討ち

新作。原作を3ページくらい読んで、やっぱ舞台観てからにしよーっと、先に実際の木挽町へ参りました。

主人公伊納菊之助(染五郎)は前髪の若衆で、若殿様のお側に仕えるほどの家柄であることを暗示させつつ母上(芝のぶ)とのどかに雛祭りをしてたところ、突然上役がやってくる。

時を同じくして下男作兵衛(中車)と当主(父上。高麗蔵)の争いがあって、何故か父上がワシはお前(染)を斬ることにしたとか言い出し、矛先が息子へ。菊之助(染)がお手向いしたりしてるうちに、父上が突然咽喉掻っ切って自決してしまう。その刀を握っていた下男作兵衛は、ちょうどやってきた上役に見咎められ、逐電。

…というふうに見え、はぁ?父上なにゆえ息子に斬りかかって自決??と思ってたら、その先は菊之助(染)が下男を仇と信じて探す展開になっていくので、アレ?な感じ。

だって、旦那様が自分でやってたし、息子見てなかったんかい。

これは、菊(染)には角度的に作兵衛がやったと見えたということなのかな?

…というのがわけわかめポイントですが、とりあえず棚に上げておきます。

(そして名前が菊之助なのがややこしい。)

劇中の芝居小屋、木挽町の森田座の前では上方の役者が来ているということらしく芝居の呼び込みをする木戸芸者が上方の芝居、封印切を織り込みながらの言い立て。軽みがあり達者です。猿弥と虎之介。そのうち本公演でも見てみたい。

歌舞伎座の舞台の上手にある揚幕も、この芝居の間は鳳凰丸でなく、森田座の紋である丸にカタバミになっています。

舞台が回って、小屋の裏手では壱太郎が衣裳を畳んだりしており、声が女の声なので、ちょっと、これはどっち?女?女方?って思うけど、流石に月代があるから女方かぁという。ああ女方の日常とはこうだったのかなと思わせます。

また上方から来た役者の一門と思われる種之助もぺらぺらと上方の役者らしい独白の台詞がまた達者です。それぞれ役名は ほたる、妻平。

いやあ、種之助さんうまい。

バックステージでは役者同士の争いがあったり、繕い物を頼んだり、小道具を探しにきたり様々な日常がある。

テンポ的にはポンポンと進む江戸の世話、というか寧ろ小劇場の台詞劇的なものがあります。

こうした本筋でない所の描写がスッと世界を立ち上げていて引き込まれました。

この時点で、ここ一、二年で観た高麗屋が出てる書きもの(NEXTは除く)の中で私の中の一位に躍り出た感ある。

皆さんの役もしっくり。

もしかすると、前月の忠臣蔵を休んだことでじっくり取り組めて良い目が出たのかもしれません。(幸四郎は毛谷村のある日は三演目に相当量出てるのですが、いちばんいいのはこれじゃないかと思いました。やっぱ出過ぎじゃないだろうか。古典に艶が足りない気がする。)

場面の転換では所々いつもならそこでは鳴らない太鼓が使われていたりします。着到っぽい?それも芝居小屋を舞台にした雰囲気が出ておりました。

あと、まわり舞台を裏まで回さず中途で止めて横の部分を見せながらのシーンもあって、上手く使ってたなあ。

で菊(染)くんですが、母が頼りにしている戯作者篠田金治(幸四郎)を訪ねて芝居小屋に転がり込んで袖から芝居を見たりちょっと手伝いしたりして暮らしている。

ようやく会えた篠田はよくわからんマルチな才能の人物ですね。この幸四郎の役がかなりキーパーソンで、ここで貰った言葉がなかったらこの話、前半で終了したかもしれん。仇討ちとはなにか。

途中、ものすごい忠臣作兵衛との再会で、理不尽さに憤る様などを見ると、この年頃の潔癖さと今の染五郎の味が合っていると思う。

作兵衛の中車は若干口調が現代っぽいですかね。少し現実に戻されます。そこは味だから仕方ないか。

菊之助(染)の居候先の道具方の夫婦(雀右衛門、彌十郎)方では小道具の身代わり首のことから、亡くした子にまつわる過去の経緯を明かすやりとりがあります。熊谷陣屋や寺子屋もですが修禅寺物語などもチラと脳裏を過ります。

ここは、しどころのある芝居で、雀右衛門はほんとにはまり役。なんだか芝雀さんと呼びたくなってしまった。こういう芝雀さん(じゃないけど)はほんとに好き。

で、みんな菊之助(染)に情がわいてしまい、それぞれ過去のありそうな面々がよってたかって仇討ちを諦めさせようとしますが同時に芝居と共に生きる人たちの色々が見える。母の昔やら、袖の下やら、No. 1になれない戯作者やら、過去のありそうな女方、侍としがらみ。

しかし決意は翻らず。

このあたりでは周りが全部芸達者で、染五郎は発展途上の若い若い花形で、昔の映画ならクレジットに「新人」って書いてあるようなもの。

異質な存在感です。

でもその固さと押し出しが、謎に理屈っぽい頑固さのある菊之助役を形作っています。

この辺りから、やや先が読めましたが、さすがに伏せましょうか。

あのポスターの赤い着物を掛けた白装束の若衆につながっていきます。

無事の本懐に、瓦版屋も兼ねてるらしい虎之介が一階席通路で紙を配ってました。貰えた人うらやますぃ。

最後は雪景色の往来で旅立ちを見送る場面。

春に始まって雪で閉じる。忠臣蔵もそうでしたね。

全体に明るいグレーにけぶる背景の街並に、着物の人々が前に後ろにずれながら点々といて、時代小説の文庫本の表紙で見たことあるような風情。

普通の絵面の見得とはまた別の意味で絵のような幕切れでした。

芝居小屋の大道具があった時にはわからなかった衣裳の色彩の計算が見事です。

渡り台詞での締めも良き

いい新作じゃないですかね。

原作を読んでから見た方は構成の変更をお嘆きの向きもあり、近いうちに原作の構成で同キャストでやっても面白いかもですね。

黒手組曲輪達引

(私、黒手組助六は矢ガモのやつというやや残念な思い出し方をしてしまうのですが、思い出さない人は「菊五郎 矢ガモ」で検索。)

まずは白玉(米吉)と伝次(橋之助)に騙される権九郎(幸四郎)さんから。

歌詞を読んでから見たので、二人で暮らして猫飼ってお膳をひっくり返してどうのこうのというなかなか壮大な妄想の踊りもまあ理解しながらみられました。そんな唄だったんだ。

で、五十両とられて不忍池に蹴落とされ、白玉と伝次は道行と思いきやさっさと追っ手がかかり(早い)引き裂かれる二人。どっかで見たような場面…捕まっちゃった橋之助はどうなるの?確か最後まで出てこないよねって思いつつ先へw

で、落ちた夜鷹ならぬ権九郎が淵から復活

ここはなんなんですかね。何やってもいいの?

なんで野球?(好きだからだろうね)

どじゃーすのユニホーム着て結構長いことなんやらかんやら。

向こう何年かはオオタニさんの演目として記憶されるんですかね、これ。

後半は廓の話です。

観客はみんな助六の話を知ってるという前提でできてるやつ。

白酒売とまたくぐりを交えつつ不良侍達をやっつける助六さんは幸四郎。

やや情けない門弟筆頭は廣太郎。なんかこういう役やねんなw

白酒売りは由次郎から配役変更にて橘太郎。これは手の内に入ったものです。

助六さんに意見をする紀国屋文左衛門に白鸚。

元の助六だとお母さんが出てくる所。

座ったまま出られる装置で正座風に見せています。

最近は新作でマイクありが多めでしたが久しぶりに聞く生のお声で力がありました。

三浦屋の前では、足抜けを試みたものの連れ戻された白玉ちゃんが萬次郎の遣手に折檻されようという場面。

米吉の白玉ちゃんは、なんか2、3番手のスケバンっぽい。つっぱって生きてる感じがする。

揚巻は魁春。助六の恋敵鳥居新左衛門は芝翫。

ここからはまあ助六パロとして楽しめました。

幸四郎がやるものじゃないんだろうなあと思いつつ見ましたが、と言って、そろそろ菊五郎になりかけている菊之助はいまいちニンじゃなさそうだしこれは右近あたりなのかな。

その後に立ち回りが付きます。菊五郎劇団で見たいようなやつ。

この芝居は「木挽町のあだ討ち」の中でしょっちゅう掛かっていると言われていた仇討もので、また立ち回りを見ながら、ほたるの話にあった、とんぼを返れなくなったらお払い箱ということも思い出したりしました。やはりリンクするように演目を選んでるのでしょうね。

夜

彦山権現誓助剱 杉坂墓所 毛谷村

毛谷村ラッシュです。こんぴらでは萬太郎が六助、時蔵がお園をやっているはず。見たいでしょそんなもの。

歌舞伎座は六助が仁左衛門と幸四郎のダブルキャストです。私の見た日は幸四郎でした。

杉坂墓所からの上演です。

お正月に通しを見ているので、思ったよりずっとスケールのでかい話と知りつつ、

ここから見て、またこの組み合わせだとやはり六助の話に見える。

この場があると、なぜ負け試合を引き受けたのかもわかるし、子どもを連れ帰ったいきさつもわかる。

間接的ながら自分のために死んでしまった老婆を思っての憤りもわかるものね。

菊之助のときは不思議ちゃん風味がありましたが、幸四郎のは普通にヒーローっぽいかな。

突然の押しかけ姑は東蔵。お正月のほうがぴんしゃんしてた気がする。この人が突然来る巡り合わせはいつ見てもわからんな。

お園は孝太郎。時蔵のは喋る方が主で、喋ってるうちに忍びの者が勝手に翻弄されている風情でしたが、

孝太郎は半分は戦う(あしらう)ほうをやりながら、半分は喋っている。手は動かしながらいきさつの説明をする人という感じです。

弥三松はお正月に続き秀之介ちゃん。この子は後々名子役として思い出されるだろうな。仁左衛門と幸四郎で段取りが違うそうですが責務をちゃんと果たしている。小学校に上がったそうです。おめでとう。

そう、ひとつわからないんだけど

弥三松坊ちゃんが言う「べいよ」って呼びかけは何?

「平」かしら?家来の意味のべいなのかな。

他では聞いたことがない。でも六助はすぐ理解してましたね。

(来月になりますが、長年、弁天小僧の「これでしがぁ隠れただろ?」の「しが」ってなにと思っています。江戸っ子だから「ひが」で髪の中に突っ込んだ緋鹿子の手柄のことだろうか?判明するかなあ来月)

春興鏡獅子

やっと仇討じゃない演目キタ。

並々ならぬ思い入れを語っていた右近憧れの演目。

自分が右近くんの舞踊を見るときは、独特(右近右近しているっつーか)だったり、ややぶっきらぼうな振りだったりするのに当たることが多かったのですが、今回の弥生はさすがに真っ直ぐな印象でした。

獅子になってからは短く感じました。

途中で正面から見ると大きな円に見えるように振り方を変えていた。

大昔に一度今の白鸚が大きな円形の毛振りをするのを見てこんなに丸く振れるのかと感動しましたが、それ以来の大きな円で、円相とでも呼びたいようなものでした。

胡蝶は亀三郎と眞秀。二人とも中学生になったそうです。おめでとう。眞秀は背を盗んでいるせいかおねえさんぽく、亀三郎は少年ぽさを感じました。眞秀ちゃんの横顔(ほっぺ)が音羽屋になってきたねえ。

1回、無筆を幕見で見たのですが4階で待っている間がんがん盛り上がっている鏡獅子後シテの囃子と拍手が聞こえて、ほんと生殺し。あの時は観たかったー。立見復活してほしい。

後日客席で見た時も勿論大盛り上がりで大向こうがたくさん掛かっていました。が、「待ってました」が何ヶ所もかかるのには閉口。この芝居ならここという満場一致の所で掛かってほしい。それぞれの人が自分はここも待ってた、ここも待ってたって掛ける声じゃないでしょう。せめて屋号にして。

***

これに先駆けて、新橋演舞場で六代目の鏡獅子の映画を観ました。ケンケンが幼き日に見たものですかね。前に映画祭で上映したときには行けなかったので、今度新橋演舞場百年の一環でかかると聞いて絶対行かなきゃ!と馳せ参じました。

20分ちょいの短さなのですが、弥生がね、花道を引っ込むときに、本当に滑るように、ツーーと手獅子に引かれてあっという間に入ってしまう。その不思議さが目に残りました。獅子はどっしりと安定。胡蝶さんもうまかったな。

この日の映画のお客様は多くなく、自由席。一階で好きな席選んで座って、隣の席に荷物を置いても気兼ねすることなく、演舞場なのに電波が入るので休み時間に席でスマホであれこれできます。これまででいちばん気楽で快適な演舞場でした。たまにそういうのもいいな。ふらっと座れるの好き。

無筆の出世

講談を原作にとった新作です。

水曜日だけ坂東亀蔵が主役登板のはずでしたが、歌舞伎座の椅子総点検という珍事があり、1回飛んでしまった。故にたった2回の亀蔵無筆のうち、1回目を幕見で観ました。

のちに、普通の松緑主役の方も見ました。

見た結論をいうとこのダブルキャストは、ポスターにある通り、中間の頃の主人公が亀蔵で、出世してからが松緑だとちょうどいいんですよ。そんな上演はないだろうなあ。

講談の神田松鯉先生が歌舞伎座の舞台のど真ん中にいて語ります。

語っている間、紗幕の向こうで無言の芝居が行なわれたりしつつ、先生がセリで退出なさるとお芝居パートのはじまり。また、途中途中にセリでお出ましになって講釈。

亀蔵の治助は圧倒的なニンの説得力と言いましょうか。

マハーバーラタの、あり得んほど無欲な長男、百合守良(ユリシュラ)もそうですが、今回の仇を恩で返すくだりも、そんな人は居らんやろうが、亀蔵さんならギリギリありかもと思わせる。文字を習えることになってぽろぽろ泣くのも赤子のような純粋さと見える。

松緑の夏目の旦那も、治助の才を見出し、若くして学問を修め弟子に与えて夭折した人、あの若さのまま思い出される理想高き恩師という感じで、なんかよかったんですよね。

見守る奥様の笑三郎の母性がいい感じでした。

中車の紺屋職人はちょっともったいないので、この組み合わせで1ヶ月やるなら和尚が良さそう。

松緑の回は、講談の話芸としてのテンポや口調そのままに台詞を渡しあっているようでした。

NHKで、落語に合わせて役者が演技をあてるドラマがあったでしょう?(あったんやけどな)、あれをセリフとして喋りながらやってるような雰囲気。

中車が、上手いやりとりをちゃんと再生して、周りもそれに乗れるから間がぴたっと合うって印象。

それが良い感じだったのはお寺の所ですね。青虎との噛み合いがよかった。木挽町のが早間なら、こちらはどんたっぽくらいのゆったりさですけど。

最後のお花見の所でこの話のきっかけを作った元ご主人役の鴈治郎が出てきます。知らない奉行に呼ばれて行ったら、自分のやらかしの証拠が部屋に貼ってあるとおぼしめせ。そこにその節はお世話になりました的に松緑が出てきたら、もう生きた心地しないですよ。それも結構鋭い感じで怖い。元ご主人の心情的には仇討ちされてる心地では。

このシチュエーションの治助にしっくりきそうなのは梅玉さんですかね。あの方なら奉行にもなるだろうし、あの手紙があったから今の私がありますとか言っても、説得力ありますよね。

亀蔵治助はもう少し大きさが出ればそれに近づくかという所。

治助の妻と息子に玉朗と左近。家族とのどかに花を愛でながら今月は幕となります。

最近は季節を無視した演目選びが多いように思いますが、桜の季節に舞台にも桜があるのは良いですね。

2025.4.13 マルコポーロの冒険 ALLファン祭り、プレミアム上映&トークショー

この4月から再放送が始まっているNHK マルコポーロの冒険のイベント。

昨年行ったイベントの時点では、海外向けの帰還フィルムで映像は揃ったが、音声の欠けがあったり、国際的な諸事情でまだ放送できない部分があるという話だったのですが、なんとかできたということですよね。

水島裕さんと今村明子キャスターが司会で、ゲストに声優の麻上洋子さん(現 一龍斎春水)、小山茉美さん。スタッフ側からは中村哲志D、丸山正雄P。

昨年の公開録画は主に小椋佳さんが曲作りのために現地に行った思い出話や、マルコポーロの旅の軌跡、素材の発掘の大変さといった話でだいぶ一般向けの話だったのですが、今回のは、ファンイベで、中味もオールドアニメファン寄りだったと思います。

16回、8回、38回の上映と、途中に裕さんを聞き手とした中村哲志Dの当時の海外ロケの話。丸山正雄Pによる出崎・杉野と言った名前の出るアニメ側のお話。

半分はアニメ、半分はロケ映像。どんな映像が来るのかわからない中、絶対に半分以上は作らないという線引きで自らを守りながら作っていたアニメ側。

いつ通るともわからない遊牧民を探し、当時のソ連のアフガン侵攻のあおりを受けたりしながらのNHK側。誰もやったことのないことを成し遂げた当時の証言です。

また三部は裕さんと麻上さん、小山さんの鼎談。私たちの世代にとってはスターだった当時の若手声優さんです。麻上さんからは富山敬さんのきちんとした服装やたたずまいの話。

小山さんの話で、ニルスのふしぎな旅の映像がないという話が出ていました。え、ニルスもないの?(逆にコナンは何故あったの?)。それから今やるなら何の役とか。

最後に、マルコ役の故 富山敬さんのNHKFMクロスオーバーイレブンのOPナレーションを聴き、当時の同人誌に寄せられた富山さんの言葉や丸山さんの言葉を裕さんが読み上げて、富山さんに思いをはせました。

個人的には、現在の映像発掘や再放送に至るまでのプロジェクトX的苦労も聴きたかった気がします。それも是非に番組にして欲しいな。

2025.4.20 関容子が会いたい人 中村鷹之資

関容子さんの対談イベント。歌舞伎座の3Fにある花篭で。

鷹之資さんはこの会、2回目なのだそう。2回目になるゲストは初めてだそうです。

チャコールに黒の縦ストライプの上下で、中に白いTシャツ。ゆったりして変わったシルエットの服で、南方の人みたいに見えたんでしょうか、関さんに「原住民みたい」と言われてました。

大「まだ迷ってる方のメイユウ」と言ったら 関「そうね」(←否定しない) 大「ひよこ頑張ります!」(※言うまでもないですが「大」は鷹之資さんと思ってください)

勘三郎さんと、おとうさんの富十郎さんが一緒にアフリカに行くほど仲が良くて、最後の矢車会にも二つ返事で出てくれたこと、その矢車会のこと、

富十郎さんは映画やディズニーランドでも、おもちゃでの遊びでも、自分が子どものように楽しんでいたこと

最後に出るはずだった舞台のこと、大きな声のこと、ドリフのこと、レストランのパンのこと、三津五郎さんにねだったお土産のこと…と、富十郎さんの思い出を沢山。また、吉右衛門さんが楽屋で話してくれたこと、と、この辺までは亡くなった役者さんの思い出が続きました。

そこから、最近の受賞の話、棒しばり、と、鷹之資さん自身の活躍へ話が移ります。

関「脚の筋肉がお父さんそっくり」父はもっとすごかったけどサイズ感は似たと大ちゃん。

鷹之資さんが昨年出演した新国立劇場での夏祭浪花鑑での”床の衆”の話に及び(江戸から出てきて上方で修行してるみたい、と言われたそうで。確かに、そんな感じ)、髪結新三がやりたいという話。それから「め組の喧嘩」の藤松。時代物が好きそうと思われているけど、世話物がやりたいそうです。

次に出る舞台は八代目菊五郎襲名になりますが、そこまで歌舞伎座に1年出てないという事態。(いろんな事情はあるでしょうがもったいないことです。)

梅王の路線だと思ってたので松王は縁がないと思っていたと。錦之助さんに習うそうです。

妹さんのこと。子どもの頃の父との共演のこと。自主公演大変、お弁当大事って話。

そして、この先は、もうこっからがパート2というか、お母さんと妹さんが前に呼ばれまして、お母さんの半生と富十郎さんとのなれそめの話になります。それを子ども二人がそばで聴いてるという。

まー、こっから先はちょっとプライベートっぽくて書かないでおきますけど、関先生ががぜん聞き手としての本領を発揮してました。

関「かわいそうだっていうのは、ほれたってことよ」

結婚したところまでで時間になってしまったので、続きは、本になったりしませんかねw

2025.4.26 冬木透 メモリアルコンサート

オーケストラトリプティークによる劇伴のコンサート。

冬木透先生がご存命であれば90歳になる年で、なにかやろうとしていたのが、残念ながらかなわなくなってしまったのが元々の企画だそうです。

ちょっとプレトークパートがあり、MC早川優さん(←ライター)、古谷敏さん、桜井浩子さん。冬木先生のことをメインに、前日に飛び込んできたびっくりニュース、ひし美ゆり子さんと岡崎徹さんご結婚の報へのお祝いの言葉もありました。いや、びっくりすぎるよね、これ。

コンサート半ばでは客席からきくち英一さんも少しステージに上がられました。途中途中で光線のポーズなどされてお茶目。

演奏はウルトラセブンと帰ってきたウルトラマンにフォーカスしたセットリストで、二部はウルトラセブンの最終話を上映しながら音楽パートを生演奏で行うフィルムコンサートの形でした。

上手の席でしたが、ちょうど最上手でオフィシャル映像を収録しているカメラマンの業務連絡(「しぼりはこれでMAXです」とか)が耳に入る席でちょっとアレだったのと、楽器の配置が上手(向かって右)にドラムスで席に近いせいか、管とあってない気がして慣れるまではごちゃごちゃした音像でした。後半仕上がってきたっぽい。

映像につけてる音は違和感なかったです。指揮大変よね。そして、あのピアノソロの生演奏。よきよき。

最後に、この楽団の劇伴コンサート恒例の、お客さんが歌うアンコールで、ウルトラセブンの歌と、ワンダバコーラス。

指揮者の方から、フレーズの最初は「ワンダバ」それ以外は「ダンダバ」だというレクチャー。そして異例の練習までありました。

ダンダバダバダバ、1曲分歌ってみてください。難しいよぉ?

…といった4月でした。さ、来月は襲名だよ。音羽屋的には祭だ祭だ。

(2025.4.27 junjun)